عرض نقدي- النظام الإيراني بين الجمود البنيوي وإمكانات التغيير: دراسة مقارنة وتحليل سيناريوهات ما بعد الحرب

يقدم هذا التقرير قراءة تحليلية لمقال المفكر والفيلسوف محسن كديفر، أحد أبرز الوجوه الإصلاحية في إيران، والمعروف بانتقاداته الجذرية لمفهوم ولاية الفقيه والنظام السياسي القائم في الجمهورية الإسلامية. وتحمل المقالة عنوان: “تأملات ما بعد حرب الأيام الاثني عشر: ما الذي يمكن فعله؟”، وتُعد بمثابة تأمل نقدي عميق في تداعيات الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، ليس فقط من حيث نتائجها الميدانية، بل من حيث ما تكشفه عن اختلالات هيكلية في بنية الحكم.

وتكمن أهمية هذا المقال في أنها لا تمثل رأيًا فرديًا، بل تعبر عن تيار إصلاحي واسع داخل المجتمع الإيراني، بدأ صوته يعلو من جديد بعد صدمة الحرب الأخيرة، التي خلفت آثارًا سياسية وأمنية واقتصادية ملموسة في الداخل الإيراني، ويعيد المقال بذلك طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل النظام ومسارات الإصلاح أو التغيير الممكنة، لتُسهم في تغذية نقاش داخلي متنامٍ حول ضرورة المراجعة الجذرية للسياسات الكلية والخيارات الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية.

أولًا: الفكرة الرئيسية للمقال

يعرض هذا المقال تحليلاً نقديًا للوضع الراهن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعقاب ما يُعرف بـ”حرب الأيام الاثني عشر”، وينطلق من فرضية مفادها أن هذه الحرب كشفت عن اختلالات عميقة وإخفاقات على مستويات متعددة، تمتد من السياسات الخارجية إلى القرارات الداخلية. وبناءً عليه، يرى الكاتب أن معالجة هذه التحديات تستلزم مراجعة جذرية للسياسات الكلية للنظام، بما يتجاوز المعالجات الجزئية أو الإصلاحات الشكلية.

ثانيًا: عرض المقال

يتناول المقال تقييمًا نقديًا لأداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال وبعد الحرب ويستند إلى تحليل يربط بين مخرجات الصراع والخيارات السياسية التي تبناها النظام، ووفقًا لما يطرحه كديفر، فإن الحرب كشفت عن مزيج من النجاحات والإخفاقات لدى مختلف الأطراف، إذ لم تحقق الولايات المتحدة وإسرائيل أهدافهما الاستراتيجية بالكامل، إلا أن إيران كذلك واجهت صعوبات ملموسة في بلوغ أهدافها المُعلنة.

ومن بين الإخفاقات التي يبرزها الكاتب على الجانب الإيراني: عدم تحقق الهدف المعلن المتمثل في “إزالة إسرائيل من الوجود”، وارتفاع كُلفة برنامج تخصيب اليورانيوم دون عائد واضح في سياق الردع، فضلًا عن الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية والخسائر البشرية، سواء في صفوف العسكريين أو المدنيين، وهي عناصر يرى الكاتب أنها أضعفت المردود العام للحرب على المستوى الوطني.

في السياق ذاته، يُحمل الكاتب القيادة العليا مسؤولية عدد من الإخفاقات المرتبطة بأسلوب الحكم وصنع القرار، حيث يشير إلى ستة أنماط من الإشكاليات، من أبرزها: الميل إلى سياسات أيديولوجية على حساب الواقعية السياسية، وتغليب القضايا الخارجية – خاصة الصراع مع إسرائيل – على الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الإيراني، وغياب تقييم دقيق للإمكانات الوطنية وموازين القوى العالمية، إلى جانب غياب التخطيط الاستباقي لصراعات محتملة، والاعتماد على خطاب شعاري لا يرتبط بإجراءات تنفيذية واضحة.

ويشير المقال إلى أن هذه الاختلالات البنيوية قد أضعفت من شرعية النظام في الداخل، مشيرة إلى أربعة تحولات تراها ذات دلالة سياسية ودستورية، هي: تركز السلطات العليا – التنفيذية والدينية – في يد جهة واحدة، وتراجع فعالية النصوص الدستورية أمام الممارسة الفعلية، وغياب التوازن بين المؤسسات. وأخيرًا، تسييس الخطاب الديني بشكل يعيد تعريف الدين وفق اعتبارات السلطة. ومن ثم، يرى الكاتب أن هذه المعطيات تسهم في تحفيز نقاش داخلي متزايد حول مدى الحاجة إلى مراجعة شاملة في بنية النظام، سواء على مستوى القيادة أو المنظومة الدستورية.

كما يستند المقال إلى فرضية مفادها أن التطورات المتسارعة التي أعقبت “حرب الأيام الاثني عشر” أظهرت اختلالات بنيوية في أداء الجمهورية الإسلامية، وهو ما يجعل “تغيير السياسات الكلية” للنظام مسألة ضرورية لضمان استقراره واستمراره. وانطلاقًا من هذا التشخيص، يقترح كديفر أربعة سيناريوهات محتملة لهذا التغيير، تتباين في مدى عمقها وجذريتها:

-

سيناريو الإصلاحات الشكلية: يُفترض في هذا السيناريو بقاء الإطار الدستوري والمؤسساتي للنظام كما هو، مع إدخال تعديلات شكلية أو إدارية لا تمس جوهر السلطة السياسية أو العقائدية، وتشمل هذه التعديلات إصلاحات تقنية في الإدارة أو تحسين أداء بعض المؤسسات، دون المساس بمرجعية “ولاية الفقيه” أو هيمنة القيادة العليا، ويمثل هذا الطرح محاولة لامتصاص الضغوط دون إحداث تحول حقيقي في بنية الحكم.

-

سيناريو تفويض الصلاحيات: يتضمن هذا السيناريو تخفيف تركز السلطة المطلقة في يد المرشد الأعلى من خلال نقل بعض صلاحياته التنفيذية أو الرمزية إلى شخصيات أخرى داخل النظام، مثل رئيس الجمهورية، أو نائب للمرشد، أو بعض كبار قادة الحرس الثوري. ولا يعني هذا السيناريو بالضرورة تعديلًا دستوريًا، بل هو أقرب إلى ترتيب داخلي لتقاسم الأدوار ضمن الإطار القائم، ويهدف هذا المسار إلى ضمان استمرار النظام مع تقليل العبء السياسي عن القيادة العليا.

-

سيناريو تغيير المرشد الأعلى: يُعد هذا السيناريو، وفقًا لكديفر، الأكثر “فعالية وأقل تكلفة” إذا ما تم تنفيذه ضمن المسارات القانونية والدستورية المتاحة، ويقترح الكاتب خيارين أساسيين: أن يُعلن المرشد الأعلى استقالته طوعًا من منصبه، في سابقة نادرة ولكن ممكنة نظريًا. أو أن يُفعل مجلس خبراء القيادة المادة 111 من الدستور، التي تخوله عزل المرشد في حال اعتُبر غير قادر على أداء مهامه، سواء بسبب المرض أو الغياب القسري (كما في حال لجوئه إلى ملجأ محصن أثناء الحرب). ويعكس هذا السيناريو رغبة في التغيير من داخل النظام نفسه، عبر آليات قانونية متاحة ولكن نادرًا ما يتم استخدامها، ويظل نجاحه مشروطًا بوجود إرادة سياسية داخل النخبة الحاكمة.

-

سيناريو الإصلاحات الهيكلية (الجذرية): يُعتبر هذا المسار الأكثر شمولًا في الطرح، ويدعو إلى إعادة تأسيس النظام السياسي الإيراني من خلال خطوات ديمقراطية واضحة تشمل:

- إجراء استفتاء وطني يُعرض فيه على الشعب خيارات متعددة بشأن مستقبل نظام الحكم، بما يُجسد الإرادة الشعبية بشكل مباشر.

- تشكيل مجلس تأسيسي منتخب من المواطنين، يتولى مهمة صياغة دستور جديد يُعيد تنظيم العلاقة بين السلطات ويحدد مصادر الشرعية السياسية على أسس ديمقراطية.

- إشراف هيئة ثلاثية مستقلة على كامل العملية التأسيسية، بما يشمل الاستفتاء وانتخابات المجلس التأسيسي، لضمان الشفافية والنزاهة، ومنع تدخل الأجهزة القائمة أو تلاعبها بمخرجات العملية.

- إسناد مسؤولية التنفيذ للرئيس الحالي بصفته رئيس الدولة، شريطة إبدائه استعدادًا لتولي دور انتقالي يقود البلاد نحو تحول سياسي شامل.

يرى المقال أن أي تحول في بنية النظام السياسي الإيراني، سواء عبر إصلاح تدريجي أو تغيير جذري، يواجه منظومة معقدة من التحديات البنيوية والسياسية والأمنية، تجعل من التغيير مهمة شاقة محفوفة بالمخاطر. وتقسم هذه التحديات إلى أربعة مستويات رئيسية:

-

مقاومة بنية النظام الحاكم:

يُشكل تركز السلطة بيد المرشد الأعلى، بدعم من الحرس الثوري، أبرز عوائق الإصلاح في إيران، نظرًا لسيطرته المطلقة على المؤسسات الأمنية والقضائية والتشريعية، كما يُعد الطابع الأيديولوجي للنظام، المستند إلى ولاية الفقيه، حاجزًا أمام أي مراجعة لبنية الحكم، إذ تُعتبر أي محاولة تغيير تهديدًا للشرعية. ورغم وجود أدوات قانونية كالمادة 111 لعزل المرشد، فإن غياب الإرادة السياسية وهيمنة الموالين في مجلس الخبراء تعطل تفعيلها. أما مقترحات مثل الاستفتاء الشعبي، فتُرفض كليًا باعتبارها تمس “الثوابت العقائدية”، وسط انعدام مؤسسات مستقلة تُشرف على مثل هذه المسارات.

-

التحديات الداخلية البنيوية:

تُواجه قوى التغيير تحديات إضافية داخل المجتمع الإيراني ذاته، فعلى الرغم من وجود تيارات إصلاحية واسعة، إلا أن الانقسام الاجتماعي والسياسي، إضافة إلى ضعف التنظيم، يُقلل من فرص تشكل جبهة موحدة قادرة على فرض التغيير. من جانب آخر، تُشير المقالة إلى أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، الناتجة عن العقوبات والسياسات الداخلية، تُنهك القدرة المجتمعية على التحرك، حيث يُفضل المواطنون التركيز على التحديات المعيشية اليومية بدلاً من الانخراط في صراع سياسي طويل المدى، ويُضاف إلى ذلك غياب قيادة معارضة موحدة داخل البلاد أو في الخارج، مما يُضعف من فاعلية أي مشروع تغييري منظم.

-

التوازنات الخارجية والتأثير الإقليمي:

يشير التحليل إلى أن التفاعلات الدولية تُشكل عاملاً مزدوجًا في مسار التغيير. فمن جهة، تسعى بعض القوى الدولية إلى فرض ضغوط على النظام من خلال العقوبات، لكنها في الوقت ذاته قد تُفضل بقاء الوضع القائم خشية من تداعيات عدم الاستقرار الإقليمي. كما أن فكرة “التغيير الجذري” تثير مخاوف بعض الأطراف الدولية والإقليمية من احتمالات الفوضى أو التفكك، بما يشبه ما حدث في بلدان مجاورة مثل العراق أو سوريا، مما قد يدفعها إلى دعم استقرار نسبي للنظام الإيراني بدلاً من المراهنة على بدائل غير واضحة المعالم.

-

قضايا الثقة والأمن الداخلي:

يعد ضعف الثقة المتبادلة بين النظام والمعارضة، وبين مكونات المجتمع الإيراني نفسه، أحد أبرز العقبات أمام بناء تحالفات سياسية قادرة على الدفع بالتغيير، ويعزز من هذا الواقع الإحباط الشعبي الناتج عن إخفاقات التيارات الإصلاحية السابقة، والتي لم تتمكن من تنفيذ وعودها تحت وطأة الهيمنة السياسية للمؤسسة الدينية والعسكرية.

يتوقف نجاح أي من السيناريوهات المطروحة لتغيير النظام الإيراني على تفاعل مجموعة من العوامل الحاسمة، من أبرزها: مدى اتساع رقعة الضغط الشعبي، ومدى قدرة تداعيات “حرب الأيام الاثني عشر” على توليد حالة من السخط الجماهيري تكون كافية لتحريك الشارع نحو المطالبة بالتغيير، ودرجة التماسك أو الانقسام داخل المؤسسة الحاكمة، إذ قد تتيح الانشقاقات الداخلية مساحة لفتح مسارات إصلاحية أو انتقالية، إلى جانب دور القوى الإقليمية والدولية، وما إذا كانت ستسعى إلى دعم التحول السياسي في إيران أو ستفضل الحفاظ على الوضع القائم خشية من تداعيات عدم الاستقرار.

ثالثًا: المسارات المحتملة لمستقبل النظام الإيراني:

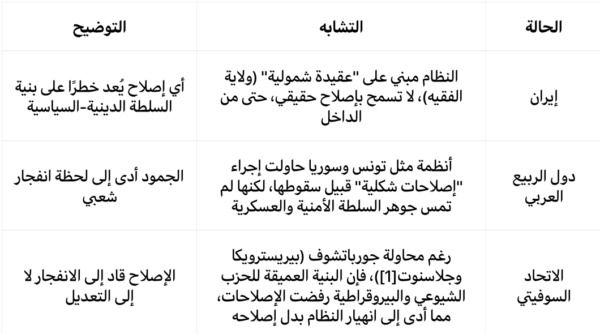

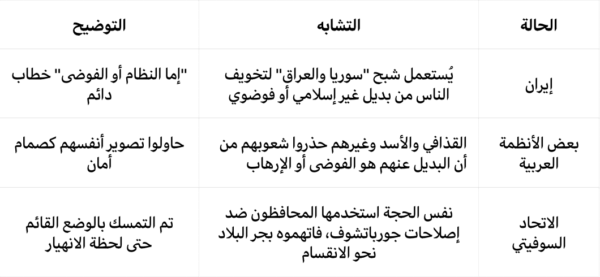

إنطلاقًا من المقال، وفي محاولة لاستشراف المسارات المحتملة لمستقبل النظام السياسي الإيراني، نقدم إطارًا تحليليًا يُقارن بين التحديات البنيوية والسياسية الراهنة في إيران وتلك التي واجهتها أنظمة شمولية أخرى عشية تحولات كبرى، مثل الاتحاد السوفيتي قبيل انهياره، أو الأنظمة السلطوية في العالم العربي قبيل موجة “الربيع العربي”، وتُظهر هذه المقارنة أن أوجه التشابه في البنية والأداء والتحديات، تُضفي على التجربة الإيرانية بعدًا قابلًا للقياس والفهم في ضوء خبرات تاريخية سابقة، وتنطلق هذه المقارنة من فرضية أن السمات التالية تشكّل أرضية مشتركة لأنظمة مأزومة تواجه استعصاءً في الإصلاح من الداخل:

1- الجمود البنيوي والاستعصاء على الإصلاح:

النتيجة: الإصلاح من الداخل يواجه حواجز عقائدية ومؤسسية، وإذا فُرض من الخارج، غالبًا ما يؤدي إلى سقوط النظام لا إصلاحه.

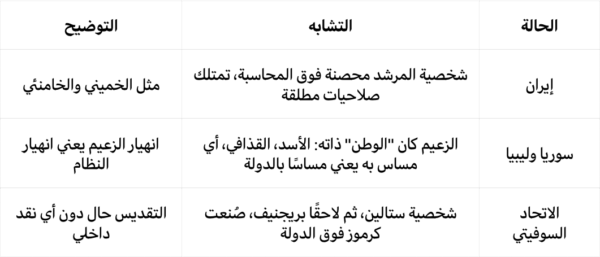

2- مركزية الزعيم وتقديسه:

النتيجة: “شخصنة السلطة” تجعل أي انتقال سلس للقيادة أمرًا مستحيلًا، مما يؤدي إما إلى فراغ أو تفكك أو صراع داخلي.

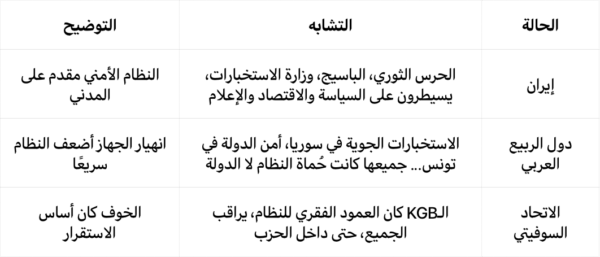

3- أجهزة القمع كركيزة للنظام:

النتيجة: عندما يُختزل النظام في أجهزته الأمنية، يصبح هشًّا أمام أي تمرد داخلي أو اختراق خارجي.

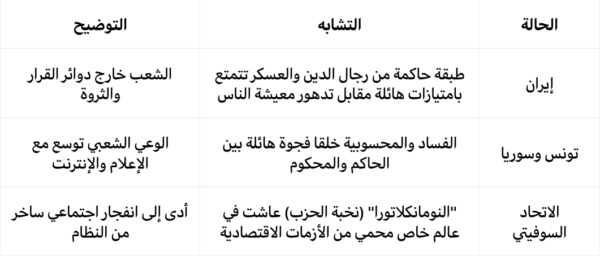

4- انفصال النخبة عن الشعب:

النتيجة: غياب التمثيل السياسي والعدالة الاجتماعية يصنع لحظة رفض جماعي للنظام، حتى من دون قيادة معارضة منظمة.

5- الخوف من الفوضى كوسيلة لتأجيل التغيير:

النتيجة: تأجيل الإصلاح خوفًا من الفوضى لا يمنع الانفجار، بل يؤجله، ويزيد من عنفه عند وقوعه.

تُظهر الخلاصة التحليلية المقارنة أن إيران اليوم تُشابه إلى حد كبير الأنظمة الشمولية قبيل لحظات انهيارها؛ فهي تحكمها نخبة معزولة عن المجتمع، ويهيمن عليها نظام ديني-أمني بالغ المركزية، يعاني من عجز بنيوي عن إحداث تغيير ذاتي. كما يعتمد النظام على خطاب شعبوي يُكرس العداء الخارجي كوسيلة لتبرير الإخفاقات الداخلية، في ظل اقتصاد مأزوم، وطبقات اجتماعية مسحوقة، وانتشار واسع للخوف من البديل المجهول، ما يعمق الجمود ويؤجل أي تحول سياسي حقيقي.

وختامًا يمكن القول،

تُظهر قراءة محسن كديفر أن النظام السياسي الإيراني يواجه أزمة بنيوية عميقة، تتجلى في فشل السياسات، وتآكل الشرعية، وانسداد آفاق الإصلاح من الداخل. ورغم تعدد السيناريوهات المقترحة للتغيير، فإن طبيعة النظام المركزية، وطغيان البنية الأيديولوجية والأمنية، تجعل أي تحول حقيقي مرهونًا بأزمة كبرى تعيد تشكيل موازين القوى. وكما تكشف تجارب الاتحاد السوفيتي ودول الربيع العربي، فإن الجمود السياسي يفضي غالبًا إلى تغيّر مفاجئ وغير محسوب. من هنا، يبدو مستقبل إيران مفتوحًا على احتمالات متعددة، إلا أن الثابت هو أن الوضع الراهن لم يعد قابلًا للاستدامة دون تكلفة متصاعدة.

([1]) اتجه ميخائيل جورباتشوف مع اعتلائه لسدة الحكم عام 1985م للبحث عن سياسة جديدة قد تعيد الاتحاد السوفيتي لمكانته العالمية وتجعله قادراً على مواكبة تطورات السوق الدولية، وبموافقة رفاقه القدامى بالحزب، أعلن جورباتشوف عن برنامجين إصلاحيين بالبلاد عرفا ببيريسترويكا (Perestroika) أي إعادة الهيكلة، وجلاسنوست (glasnost) أي الشفافية، لتحسين مستوى الحياة بالاتحاد السوفيتي وجعله مواكباً للعصر.