تشكل التحولات الجارية في قطاع الطاقة العالمي أحد أبرز المحددات المعاصرة لإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية الدولية، حيث أدى تسارع وتيرة الانتقال نحو شمال إفريقيا، وتزايد الالتزام باتفاقيات الحياد الكربوني، إلى إعادة توجيه أنظار الفاعلين الدوليين نحو مناطق تتوافر فيها إمكانات طاقية بديلة وواعدة، ومن بينها منطقة شمال إفريقيا، الذي بات يتموضع تدريجيًا كمجال استراتيجي ناشئ في معادلات أمن الطاقة العالمي.

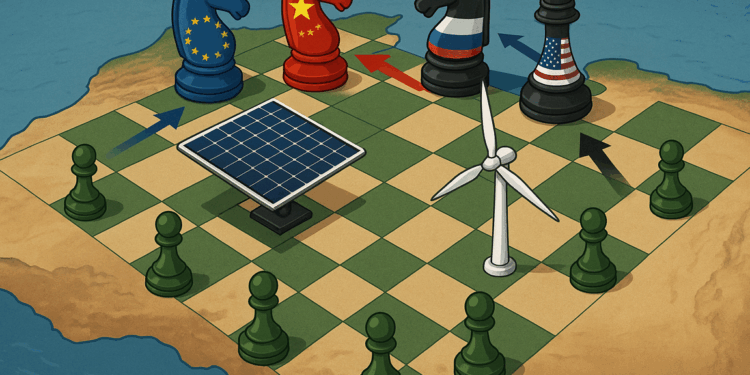

وفي هذا الإطار، تمثل الطاقة المتجددة أحد المتغيرات البنيوية الجديدة في البيئة الجيوسياسية للمنطقة، حيث تتقاطع الاعتبارات البيئية مع الأهداف الاقتصادية والتنموية، في ظل تنامي التنافس بين القوى الدولية والإقليمية لتعزيز حضورها في البنية التحتية للطاقة النظيفة في دول الإقليم، بما يعكس اتجاهاً متنامياً نحو إعادة ترسيم خرائط النفوذ الطاقي على أسس مغايرة لتلك التي حكمت مرحلة النفط والغاز.

وانطلاقًا من هذا السياق، يتناول هذا التقرير الدور المتنامي للطاقة المتجددة في إعادة تشكيل المكانة الجيوسياسية لدول شمال إفريقيا، ويحلل الاتجاهات الوطنية والإقليمية والدولية المرتبطة بتطوير هذا القطاع، مع تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالتبعية التكنولوجية، وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر بنيوية على سيادة القرار الطاقي، والاستقلالية الاستراتيجية، كما يطرح تساؤل رئيسي كيف يمكن للطاقة المتجددة أن تتحول من مجرد مورد اقتصادي إلى أداة تأثير جيوسياسي.

أولًا: شمال إفريقيا كفاعل جديد في سوق الطاقة العالمي

تسعى دول شمال إفريقيا إلى ترسيخ مكانتها كأحد الفاعلين الجدد في سوق الطاقة العالمي من خلال تطوير قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، مدفوعة بالإمكانات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها من حيث معدلات الإشعاع الشمسي المرتفعة وسرعات الرياح المناسبة، إضافةً إلى الموقع الجغرافي القريب من أوروبا، الذي يتيح فرصًا واعدة للتصدير.

اتخذت مصر خطوات ملموسة نحو التحول الطاقي، حيث تسعى إلى خفض الانبعاثات الحرارية بنسبة 65% في قطاع النفط و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، وتطمح إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2035. وقد أنشأت مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والذي يُعد من أكبر المجمعات الشمسية في الشرق الأوسط بقدرة 1.8 جيجاوات، بالإضافة إلى 32 محطة شمسية أخرى بإجمالي إنتاج يبلغ 1456 ميجاوات.

في مجال طاقة الرياح، تستفيد مصر من منطقة خليج السويس، حيث دشنت أول محطة في الغردقة عام 1993 بقدرة 5.2 ميجاوات، وتم رفع القدرة تدريجيًا إلى 545 ميجاوات بحلول 2001، ثم إلى 750 ميجاوات في 2015. وتواصل مصر تنفيذ مشروعات جديدة تم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

في مجال الهيدروجين الأخضر، تستحوذ مصر حاليًا على 2% من الإنتاج العالمي، وتخطط لإنتاج 10 ملايين طن سنويًا بحلول 2040، وهو ما يعادل نسبة كبيرة من الطلب العالمي المتوقع، مع مساعي لتغطية 50% من احتياجات أوروبا، في إطار شراكات مع شركات كبرى مثل “سيمنز.[1]

رغم اعتماد الجزائر التاريخي على الغاز الطبيعي، فإنها بدأت في وضع خطط للتحول الطاقي، مستهدفة إنتاج 27% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2035، وذلك من خلال مشاريع شراكة مع الاتحاد الأوروبي، الصين، والولايات المتحدة. وقد أطلقت مشروعًا لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1000 ميجاوات، موزعة على خمس محطات تتراوح قدرة كل منها بين 50 و300 ميجاوات.

شركة “سوناطراك”، عملاق النفط الوطني، بدأت أيضًا في تنفيذ مشاريع طاقة شمسية لتشغيل منشآت معالجة النفط والغاز خارج الشبكة الوطنية، كما تبنت الجزائر استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتهدف لتلبية 10% من الطلب الأوروبي بحلول 2040. ومن أبرز مشاريعها في هذا المجال “ممر الجنوب للهيدروجين”، الذي يشمل إنشاء خط أنابيب بطول 3300 كيلومتر لربط الجزائر بكل من إيطاليا، ألمانيا، والنمسا، مما يعزز موقعها كمصدر إقليمي رئيسي للطاقة النظيفة.[2].

تسعى تونس إلى خفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 30% بحلول 2030، مع هدف أن تغطي الطاقة المتجددة 35% من إنتاج الكهرباء، وتعتمد تونس بشكل كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة في المناطق الجنوبية ذات الإشعاع الشمسي العالي، وقد وقعت عقود لإنشاء محطتين للطاقة الشمسية في سيدي بوزيد وتوزر، بقدرة 50 ميجاوات لكل منهما، وبتكلفة 79 مليون يورو، على أن تدخل الخدمة نهاية 2025. كما مولت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار 4 محطات إضافية بقدرة إجمالية 32 ميجاوات عام 2022، بقيمة 18.45 مليون يورو.

في طاقة الرياح، وقعت عقود لإنتاج 600 ميجاوات في عدة مواقع مقترحة. أما في الهيدروجين الأخضر، فقد أطلقت تونس مشاريع بالشراكة مع شركات مثل جلوبال انيرجي وأمارينكو وتوتال إنرجيز، باستثمارات تبلغ 6 مليارات دولار لإنتاج 200 ألف طن سنويًا، مع خطط للتوسعة إلى مليون طن للتصدير نحو أوروبا الوسطى عبر خطوط أنابيب بحلول 2030.[3]

يُعتبر المغرب من الدول الرائدة في المنطقة في مجال الطاقات المتجددة. فمنذ عام 2009، بدأت المملكة تنفيذ إستراتيجية وطنية للطاقة المتجددة، بلغت نسبتها 38% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة عام 2022، موزعة بين الطاقة الشمسية (حوالي 13%)، وطاقة الرياح (8.3%)، والطاقة الكهرومائية (16.7%). ويهدف المغرب إلى رفع هذه النسبة إلى 52% بحلول 2030.

وافقت لجنة الاستثمار في منطقة “طنجة – تطوان – الحسيمة” على 7 مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة في الربع الأول من عام 2025، بإجمالي استثمار يزيد عن 20 مليار درهم (ما يعادل نحو ملياري دولار)، وبقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 2200 ميجاوات. وفي مبادرة هي الأكبر في إفريقيا، أعلنت الحكومة عن خطة لاستثمار 32.6 مليار دولار على مساحة مليون هكتار، مع تخصيص 30 ألف هكتار لكل مشروع، بالتعاون مع شركاء دوليين مثل “كوا باور” و”أبوظبي الوطنية للطاقة” و”أورتوس” الأميركية، ويستهدف المغرب إنتاج 4% من احتياجات العالم من الهيدروجين الأخضر.[4]

ثانيًا: الطاقة النظيفة كأداة نفوذ.. خارطة المصالح الدولية في شمال إفريقيا

مع تزايد أهمية الطاقة المتجددة في خريطة الطاقة العالمية، أصبحت منطقة شمال إفريقيا محطّ اهتمام القوى الإقليمية والدولية، التي تسعى إلى تأمين مصالحها الطاقية عبر شراكات استراتيجية مع دول المنطقة. في هذا الإطار، يتجلى مزيج من التعاون والتنافس، إذ تتقاطع الأهداف البيئية والاقتصادية مع الطموحات الجيوسياسية لكل طرف.

-

الاتحاد الأوروبي والشراكة من أجل الأمن الطاقي: ينظر الاتحاد الأوروبي إلى شمال إفريقيا كشريك استراتيجي في مساعيه للتحول إلى الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، خاصة في ظل أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وتهدف الاستراتيجية الأوروبية إلى استيراد ما يقرب من تيراواط من الكهرباء من مصادر متجددة في شمال إفريقيا بحلول عام 2030. لتحقيق هذا الهدف، يمول الاتحاد الأوروبي مشاريع ضخمة في المنطقة، مثل مشروع نور ورزازات في المغرب، ويُشرف على تطوير شبكات الربط الكهربائي العابرة للبحر المتوسط، كما يسعى إلى تقوية البنية التحتية لشبكات الكهرباء في دول الجنوب، وتقديم الدعم المالي والفني لتجاوز عقبات التمويل التي تواجه دول شمال إفريقيا، سعيًا لتحقيق الأمن الطاقي الأوروبي من خلال تنويع مصادر الاستيراد وضمان استقرار الإمدادات من مصادر خضراء.[5]

-

الصين والطموح الاقتصادي في ثوب بيئي: في إطار مبادرة الحزام والطريق، كثفت الصين من استثماراتها في البنية التحتية الطاقية بشمال إفريقيا، مستفيدة من ضعف التمويل الغربي واحتياج دول المنطقة لنقل التكنولوجيا، وقد خصصت الصين في عام 2023 ما يقرب من 2 مليار دولار كقروض لثماني دول إفريقية، خُصص منها حوالي 500 مليون دولار لمشاريع الطاقة المتجددة كما الصين كممول رئيسي لمشاريع الطاقة الشمسية في مصر (مشروع بنيان في أسوان)، ومزارع الرياح في خليج السويس، بالإضافة إلى مساهماتها في مشاريع المغرب والجزائر، ويأتي هذا التوسع الصيني في إطار تنافس اقتصادي مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في وقت تسعى فيه بكين إلى تأمين حضور دائم في البنية التحتية للطاقة بإفريقيا.[6]

-

دول الخليج العربي والشراكات الاقتصادية بأهداف استراتيجية: تزايدت مؤخرًا استثمارات دول الخليج العربي، لاسيما الإمارات والسعودية وقطر، في مشاريع الطاقة المتجددة بشمال إفريقيا، حيث تمثل هذه الاستثمارات امتدادًا لطموحات هذه الدول لتصبح مراكز عالمية في إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، برزت الإمارات عبر شركة “مصدر” كمستثمر قوي في مشروعات مثل محطة بنبان في مصر، وهي من أكبر محطات الطاقة الشمسية عالميًا، إضافة إلى استثمارات في مشاريع “نور” في المغرب، وقد أعلنت الإمارات عن مساعيها استثمار 72 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة في إفريقيا بين عامي 2019 و2023. من جانبها، تسعى السعودية لتعزيز نفوذها عبر شراكات مع المغرب في مشاريع مثل نور ورزازات ونور ميدلت، وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، ويُنظر إلى هذه الشراكات على أنها جزء من تنافس إقليمي على توسيع النفوذ الاقتصادي والسياسي، واستباق الهيمنة الأوروبية أو الصينية على مصادر الطاقة المستقبلية[7]

ثالثًا: كيف يمكن للطاقة المتجددة أن تعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي لشمال إفريقيا؟

لطالما تموضع الدور الجيوسياسي لدول شمال إفريقيا في إطار تقليدي، قائم على صادرات النفط والغاز وموقعها الحدودي بالنسبة لأوروبا، غير أن تنامي مشاريع الطاقة المتجددة أعاد رسم هذا الدور على أسس جديدة، حيث باتت الطاقة الخضراء وسيلة لإعادة التموضع الإقليمي والدولي، ومصدراً مستجداً للنفوذ الجيوسياسي. فمع تزايد الطلب العالمي على مصادر طاقة نظيفة، تحولت دول شمال أفريقيا إلى فاعلين صاعدين، يشاركون في صياغة توازنات جديدة تتجاوز أدوات القوة التقليدية، معززين بذلك موقعهم ضمن خارطة أمن الطاقة العالمي. وتنبع هذه التحولات من التقاء عاملين محوريين:

-

التحول العالمي نحو الحياد الكربوني، مدفوعًا باتفاقيات المناخ والتزامات خفض الانبعاثات، وهو ما رفع من القيمة الجيوستراتيجية لمصادر الطاقة المتجددة، خصوصًا في مناطق مثل شمال إفريقيا الغنية بالإشعاع الشمسي والرياح.

-

الأزمة الجيوسياسية في أوروبا (خاصة بعد الحرب في أوكرانيا)، والتي أجبرت الاتحاد الأوروبي على إعادة هيكلة مصادره الطاقية بشكل عاجل بعيدًا عن الغاز الروسي، فالتفت إلى جنوب المتوسط كشريك طاقي بديل.

في المقابل، تتسابق قوى دولية، من بينها الاتحاد الأوروبي، الصين، ودول الخليج، على ترسيخ حضورها في البنية التحتية الطاقية للمنطقة، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تأمين إمدادات خضراء مستدامة ومتصلة بأسواقه، ما يترتب عليه أحيانًا فرض اشتراطات تنظيمية وسياسية على الشراكات، أما الصين، فتعتمد على أدوات التمويل ونقل التكنولوجيا ضمن استراتيجية أوسع للهيمنة على البنية التحتية العالمية للطاقة، وفي السياق نفسه، توظف دول الخليج استثماراتها في مشاريع الهيدروجين الأخضر لبناء تحالفات طاقية استراتيجية مع شمال إفريقيا، بما يعزز نفوذها خارج نطاق الطاقة الأحفورية التقليدية.

تبعًا لذلك، تتبلور في شمال إفريقيا ملامح “جيوبوليتيكا جديدة للطاقة”، لا تستند إلى صراع السيطرة على الموارد الناضبة، كما في القرن العشرين، بل إلى التموقع ضمن شبكات الإنتاج والتوريد العابرة للقارات، وعلى الرغم من أن الخطاب الدولي يروج للطاقة المتجددة بوصفها أداة للتعاون والسلام، إلا أن غياب التنسيق الإقليمي، أو توظيف الموارد ضمن أطر خاضعة للتبعية الخارجية، قد يحول هذا القطاع إلى ساحة تنافس جيوسياسي معقدة.

رابعًا: معضلة الاستقلال الطاقي.. التحديات البنيوية لتوطين التكنولوجيا في شمال إفريقيا

رغم الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها دول شمال إفريقيا في مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، إلا أن الاعتماد الكبير على التكنولوجيا الأجنبية يشكل تحديًا جوهريًا لسيادتها الطاقية، تستورد هذه الدول معدات حيوية مثل الألواح الشمسية من الصين، والتوربينات من أوروبا، والبرمجيات الخاصة بإدارة الشبكات الذكية، مما يجعلها رهينة لسلاسل التوريد العالمية والتقلبات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على استقرار مشاريع الطاقة المتجددة، وفي هذا الإطار يمكن رصد إشكاليات وتحديات جوهرية تبرز في هذا السياق:

-

القيود التقنية والمؤسسية أمام توطين إدارة البنية التحتية للطاقة المتجددة: تعاني العديد من الدول، لا سيما النامية، من ضعف في القدرة على التحكم الكامل في منظومة الطاقة المتجددة، نظرًا لاعتمادها المكثف على الشركات الأجنبية في مجالات التوريد التكنولوجي، والتركيب، والصيانة، ويفضي هذا الاعتماد إلى هشاشة بنيوية في المنظومة الطاقية، إذ إن أي توتر دبلوماسي أو تعقيد سياسي قد يؤدي إلى تعطيل عمليات التشغيل أو الصيانة، مما يقوض من استمرارية الإمداد الطاقي ويُضعف من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مستقلة في إدارة قطاع الطاقة، خصوصًا في أوقات الأزمات الدولية.

-

ضعف القدرات المحلية في البحث والتطوير: تفتقر دول شمال إفريقيا إلى استثمارات كافية في بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية محلية قادرة على تصنيع المكونات الأساسية أو تطوير تقنيات جديدة متناسبة مع خصوصية مواردها، وهذا يجعلها تعتمد بشكل دائم على التكنولوجيا المستوردة ويحد من قدرتها على التكيف السريع مع التغيرات التقنية.

-

خطر التعرض لأزمات في سلاسل التوريد: أظهرت جائحة كورونا عام 2020 هشاشة سلاسل التوريد العالمية، حيث شهدت تأخيرات طويلة في وصول المكونات التقنية، مما أثر على تنفيذ المشروعات الطموحة، كذلك، فإن أزمات مثل النزاعات التجارية أو الحروب تؤدي إلى تقييد تصدير بعض المواد أو الأجهزة الحيوية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية مشروعات الطاقة المتجددة.

-

تكلفة الاستيراد وتأثيرها على الجدوى الاقتصادية: استيراد التكنولوجيا المتقدمة والمعدات المتخصصة غالبًا ما يأتي بتكلفة مرتفعة، مما يزيد من كلفة مشروعات الطاقة المتجددة ويؤثر على قدرة الدول على تحقيق عوائد استثمارية سريعة، وهذا قد يعيق توسيع نطاق الطاقة المتجددة، خصوصًا في الدول ذات الموارد المالية المحدودة.

-

الاعتماد على تقنيات غير مواءمة للبيئة المحلية: تعاني العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في شمال إفريقيا من اعتمادها على تكنولوجيا أجنبية لا تأخذ في الاعتبار الخصائص المناخية والجغرافية الفريدة للمنطقة، مثل درجات الحرارة المرتفعة، مستويات الغبار، أو التغيرات الموسمية في الإشعاع الشمسي والرياح، وهذا التباين بين البيئة المحلية والتكنولوجيا المستوردة يؤدي إلى انخفاض كفاءة التشغيل وارتفاع تكاليف الصيانة، كما يقلل من العمر التشغيلي للمعدات، ما يهدد استدامة المشروعات وجدواها الاقتصادية على المدى الطوي.

-

نقص الكوادر الفنية المؤهلة محليًا: إلى جانب نقص البحث والتطوير، تعاني بعض الدول من ندرة في الكوادر الفنية المدربة على تركيب وتشغيل وصيانة تقنيات الطاقة المتجددة الحديثة، مما يضطرها للاعتماد على خبرات أجنبية تزيد من التكلفة وتعقيد الإدارة.

-

محدودية البنية التحتية الكهربائية الداعمة:تواجه بعض دول شمال إفريقيا صعوبات هيكلية في تحديث وتوسيع شبكات النقل والتوزيع الكهربائي بما يتلاءم مع الخصائص الفنية لمصادر الطاقة المتجددة، لاسيما تلك المتقطعة كالرياح والطاقة الشمسية، إذ تتطلب هذه المصادر بنى تحتية مرنة وقادرة على استيعاب تقلبات الإنتاج والتخزين والنقل، وهو ما لا يتوافر بالقدر الكافي حاليًا، ويؤدي هذا القصور إلى تقليص كفاءة دمج الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية، ويحد من قدرتها على تلبية الطلب المتزايد أو تصدير الفوائض إلى الأسواق الخارجية.

خامسًا: مسارات استراتيجية لتعزيز ريادة مصر في قطاع الطاقة المتجددة

يمكن لمصر أن تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمحور إقليمي في مشهد الطاقة المتجددة عبر مسارات استراتيجية متعددة، تشمل أبرزها:

-

تطوير البنية التحتية والربط الإقليمي: وذلك من خلال دعم خطط الربط الكهربائي مع الدول المجاورة لتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق الاستفادة المثلى من فائض الإنتاج، واستغلال الممرات الحيوية مثل قناة السويس وساحل البحر المتوسط لإنشاء مراكز لوجستية متكاملة لنقل وتصدير الطاقة النظيفة، بما يدعم موقع مصر كمحور إقليمي لنقل الطاقة بين آسيا، إفريقيا، وأوروبا.

-

توسيع استثمارات الهيدروجين الأخضر: وذلك من خلال تسريع تنفيذ خطة إنتاج الهيدروجين الأخضر التي تقدر استثماراتها بـ40 مليار دولار، عبر شراكات استراتيجية مع دول رائدة مثل ألمانيا والإمارات، وتعزيز البنية التحتية اللازمة للإنتاج والتخزين والتصدير، بما يمكن مصر من دخول السوق الأوروبي كمصدر رئيسي للطاقة الخضراء.

-

توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا: عبر تقديم حوافز للاستثمار في تصنيع مكونات الطاقة المتجددة محليًا (مثل الألواح الشمسية، توربينات الرياح)، وإنشاء مراكز أبحاث وتطوير متخصصة، بالتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص، ونقل التكنولوجيا من الشركاء الدوليين، وإطلاق برامج وطنية لتأهيل الكوادر الهندسية والفنية، بما يسهم في خلق قاعدة صناعية مستقلة قادرة على دعم السوق المحلي والتصدير للدول الإفريقية.

-

إصلاح الإطار التشريعي وتعزيز التمويل الأخضر: وذلك عبر تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على التراخيص البيئية والفنية، وتحديث اللوائح المنظمة للاستثمار في الطاقة المتجددة، وتفعيل أدوات التمويل المستدام، مثل السندات الخضراء، وصناديق تمويل المناخ، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وتقديم حوافز ضريبية ومالية للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

-

تنويع الشراكات الخارجية وتحقيق التوازن الجيوسياسي: من خلال تبني سياسة شراكات متوازنة مع الاتحاد الأوروبي، الصين، ودول الخليج، بما يقلل من التبعية لطرف بعينه، والانضمام النشط إلى المبادرات العالمية مثل “التحالف الدولي للطاقة الشمسية” و”منصة تمويل التحول الطاقي”، لتعزيز حضور مصر في حوكمة الطاقة العالمية والمشاركة في صياغة أجنداتها، واستخدام أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لترويج المشروعات الكبرى في قطاع الطاقة المتجددة واستقطاب الاستثمارات.

[1] الهيئة العامة للإستعلامات ، الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر ، ديسمبر 2024 , https://sis.gov.eg/Story

[5] Sabrine Emran Hanne Knaepen Larabi Jaïdi , Energy and Climate Finance in the Context of the EU–North Africa Partnership, policycenter (Morocco , July 1, 2025)

[6] – Mu Cui , China eyes bolstering green energy ties with Africa , dw (china , july 2024).

[7] Intissar Fakir , Sovereignty first: Reshaping international cooperation in North Africa , middle east institute , (Washington , March 2025).

No Result

View All Result